- HOME

- 404エラー

404 Not Found

お探しのページは見つかりませんでした。

メニューからお探しのページを検索できます。

現在の在庫車情報

三菱 デリカD:52.4 C2 M パワーパッケージ 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額84.7万円

本体66万円

諸費18.7万円

日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額84.7万円

本体66万円

諸費18.7万円

日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額78.6万円

本体66万円

諸費12.6万円

三菱 eKワゴン660 G

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額78.6万円

本体66万円

諸費12.6万円

三菱 eKワゴン660 G 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額115.6万円

本体107.8万円

諸費7.8万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額115.6万円

本体107.8万円

諸費7.8万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額143.5万円

本体138.3万円

諸費5.2万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額143.5万円

本体138.3万円

諸費5.2万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額65.3万円

本体59.4万円

諸費5.9万円

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額65.3万円

本体59.4万円

諸費5.9万円

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額84.7万円

本体66万円

諸費18.7万円

日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額84.7万円

本体66万円

諸費18.7万円

日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額78.6万円

本体66万円

諸費12.6万円

三菱 eKワゴン660 G

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額78.6万円

本体66万円

諸費12.6万円

三菱 eKワゴン660 G 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額115.6万円

本体107.8万円

諸費7.8万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36

支払総額115.6万円

本体107.8万円

諸費7.8万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額143.5万円

本体138.3万円

諸費5.2万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額143.5万円

本体138.3万円

諸費5.2万円

スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額65.3万円

本体59.4万円

諸費5.9万円

店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35

支払総額65.3万円

本体59.4万円

諸費5.9万円

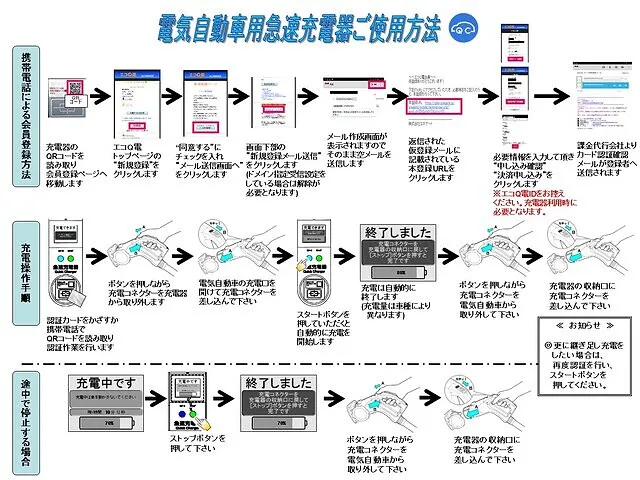

EV PHEV 電気自動車急速充電器

EV PHEV 電気自動車急速充電器 バックナンバーまとめ

バックナンバーまとめ 2025年バックナンバー

2025年バックナンバー 2020年バックナンバー

2020年バックナンバー  2021年バックナンバー

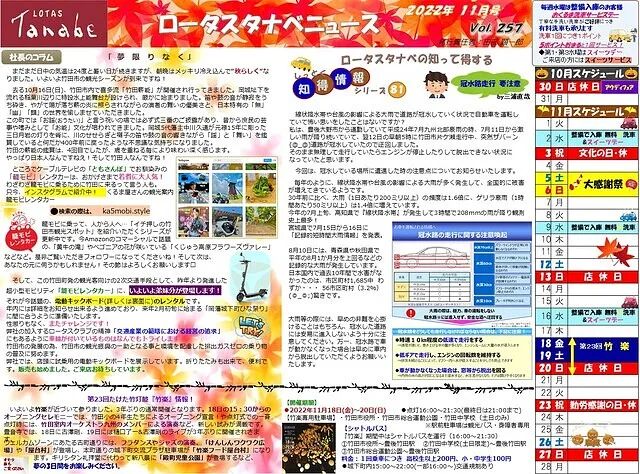

2021年バックナンバー  2022年バックナンバー

2022年バックナンバー  2023年バックナンバー

2023年バックナンバー  2024年バックナンバー

2024年バックナンバー  2015年バックナンバー

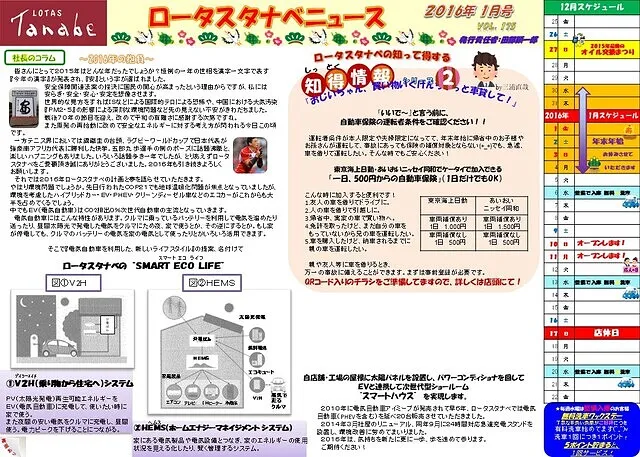

2015年バックナンバー  2016年バックナンバー

2016年バックナンバー  2017年バックナンバー

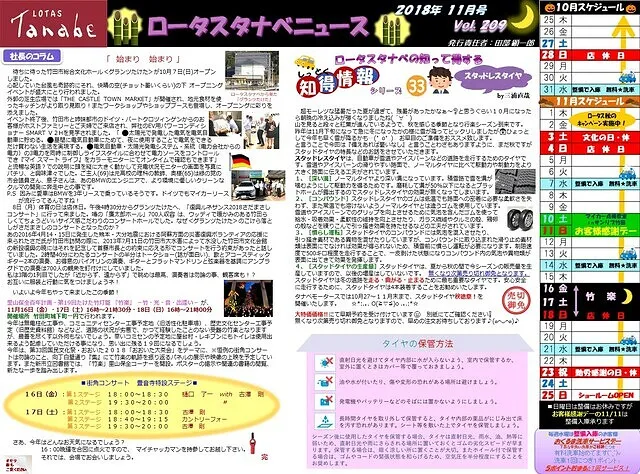

2017年バックナンバー  2018年バックナンバー

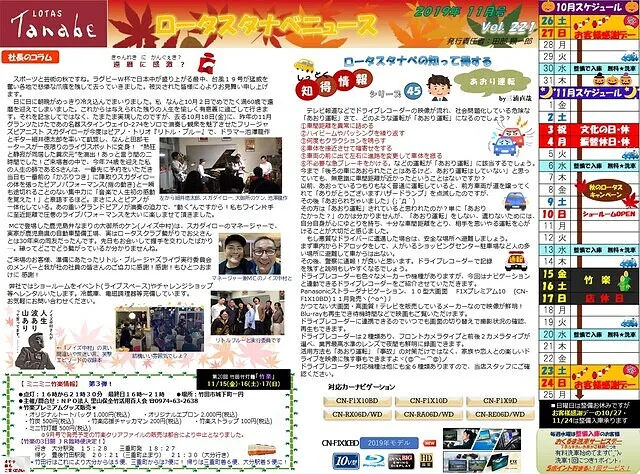

2018年バックナンバー  2019年バックナンバー

2019年バックナンバー  2010年バックナンバー

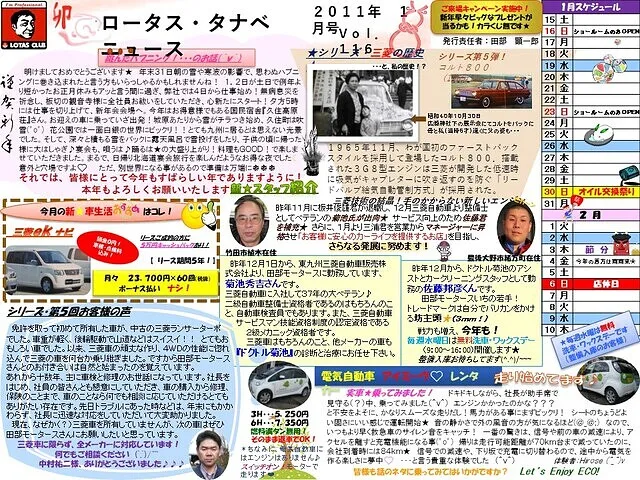

2010年バックナンバー  2011年バックナンバー

2011年バックナンバー  2012年バックナンバー

2012年バックナンバー  2013年バックナンバー

2013年バックナンバー  2014年バックナンバー

2014年バックナンバー